Война и мир Николая Хальзева

Холодный, серый, почти темный декабрьский полдень, неброский щит у дверей художественного музея, неприметная табличка у входа в большой зал, где разместилась персональная выставка живописца Николая Ивановича Хальзева, — все настраивало на будничный лад, совершенно не предвещая праздника.

И вдруг — царство ярчайшего света и цвета, пиршество и ликование сильных, горячих и сочных красок на множестве исполненных маслом пейзажей и даже на двухцветных графических листах, воссоздающих не только все времена года, но, кажется, и все время суток. От едва зарождающегося рассвета — трепетного пробуждения дня и солнца, посылающего первые приветственные лучи земле и людям, — до поздних сумерек, опускающихся на отходящую на отдых землю.

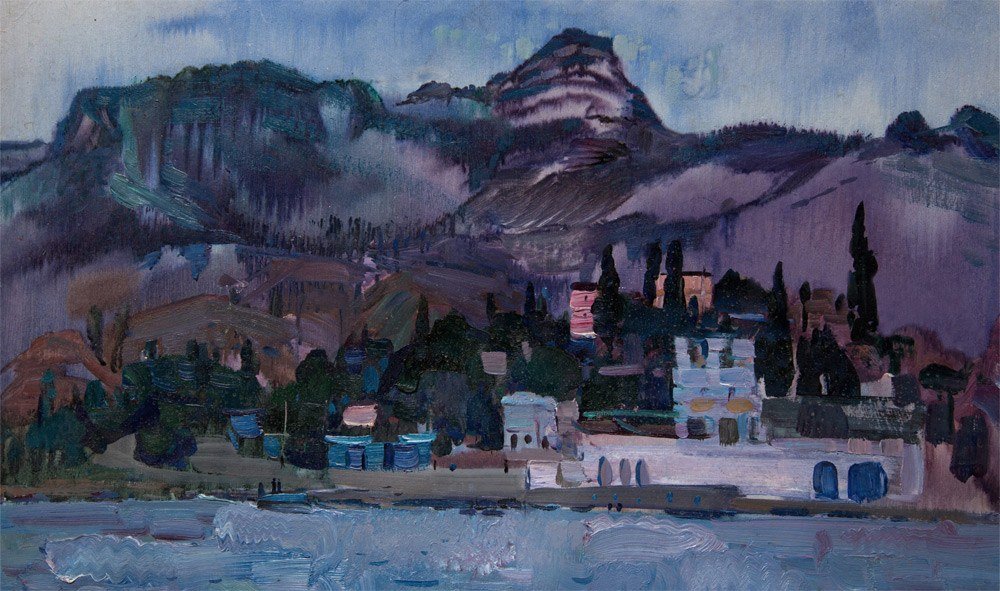

Хотя людей, кроме как на одной картине, открывавшей экспозицию, разговор о которой впереди, и особый, на полотнах Хальзева почти нет. Но их вторжение в природу и присутствие на тех просторах Волги, Жигулей или Крыма, что попали в поле зрения, художника, несомненны и очевидны. Будучи по натуре человеком, я бы сказал, лирико-оптимистического настроя, он и в творчестве своем верует в то, что людям не изменит здравый смысл, наконец, в них возобладает чувство самосохранения и они никогда не перейдут опасную черту в своем, с каждым новым столетием все более неравноправном диалоге с природой. Что они одумаются и не разрушат ее живительную силу и красоту.

Собственно, почти все картины Николая Ивановича и воспевают, и славят «окружающую среду». И, кажется, уже в этом звучит серьезное предостережение. Но, предостерегая нас публицистически остро и страстно, художник в то же время не изменяет своему оптимистическому мировосприятию и неизменно реалистической и лирической манере письма. У него даже глубокая мрачная пропускная камера на картине «Шлюз», на дне которой как-то опасливо дожидается подъема небольшой с белыми палубными надстройками танкер, полна светлой надежды на то, что свобода и простор впереди. Л с ними и осознание невозможности и опасности дальнейшего вторжения в естественное течение «реки-жизни». Иначе никогда не раскроются крепостные ворота шлюза, не раздвинется та манящая тоненькая пока полоска неба над ними. И никогда не залетят в это сырое ущелье снежно-белые чайки. Кстати, как мне показалось, появившиеся здесь скорее по воле художника, чем «по жизни».

В этой работе и в наиболее удавшихся Хальзеву пейзажах — «Жигулевские Ворота», «Зимние березы в Жигулях», «Бахилова поляна», «Осень в Жигулях», «Теплая зима» и других его полотнах волжского цикла (свыше ста картин) — ученые-искусствоведы, вероятно, найдут погрешности композиционно-образного решения и, стиля. Но самому Николаю Ивановичу они дороги тем, что при их создании, все больше в излюбленном ракурсе вида сверху, ему удалось, как он мне сказал, овладеть хотя бы некоторыми, вечно ускользающими секретами живописной техники маслом. И ещё – наиболее ясно и эмоционально выразить свое оптимистическое мироощущение, свою любовь к родной земле.

Восхождение на эти свои личные «живописные вершины» далось художнику, пробовавшему себя в разных манерах и техниках письма, очень и очень нелегко. Не говоря уже о том, что он шел к ним всю жизнь.

Его раннее детство прошло в деревне Сухая Вязовка, где он родился в 1923 году. Спасение от голода, на ступившего девять лет спустя, пришло от старшего брата Ивана, работавшего в Самаре на мельнице и забравшего к себе опухавших родителей и таявшего на глазах Кольку…

Сначала ютились в холодном бараке, потом несколько лет маялись в сыром подвале на прибрежной улице Обороны. Но зато остались живы! Да еще Волга — вот она, рядом, всего в двух шагах! С теплыми, ласковыми песчаными отмелями и перекатами летом, прохладными озерами и лесами на той стороне и Жигулевскими горами на близком горизонте.

И сколько пройдет трудных лет, сколько воды утечет в Волге, прежде чем Николай Хальзев поднимется на их вершины с красками и выразит на холстах свое восхищение красотой Жигулей и величавой русской реки. Ведь едва ли не лучшую свою картину «Жигулевские Ворота» — огромный, неохватный взглядом, светлый простор Волги, гор и неба — он напишет лишь к концу 80-х годов и впервые покажет на той персональной выставке, с которой и начался наш рассказ.

А тогда, в детстве, как и редкие материны угощения — кулечки дешевых слипшихся конфет-«подушечек», — Волга не только скрашивала жизнь и воспитывала своей красотой, могучими ледоходами, закаляла летними купаниями, но еще подкармливала рыбой и обеспечивала дровами на долгую зиму.

С рыбалкой было, конечно, полегче и поинтереснее: все-таки полезное с приятным и увлекательным. А вот заготовка дров… При сильном, тогда еще не ослабленном плотинами ГЭС течении надо было багром и веревками зачаливать бесхозные бревна и буксировать их на веслах к берегу. Там пилить, грузить сырые, неподъемные чурбаки в лодку и вести ее бечевой к своей «пристани». Здесь перегружать на тележку, везти (не по асфальту!) домой, во двор, где снова пилить, колоть и складывать дрова в поленницы для просушки. А уж потом, ближе к осени, к дождям, — в сарай.

Но и в этой тяжелой работе для Николая было много интересного и полезного. Помимо физической закалки, происходило полное и естественное, если угодно, слияние с природой, с ее одухотворяющей силой. Тогда вообще многое по-хорошему влияло на мальчишек. И катание на санках, лыжах и коньках, чаще самодельных. И игры — в Чапаева, в казаки-разбойники, в лапту, кулюкушки, в футбол. Бывало, врывались сюда и азартные, на деньги — орлянка, казанки и карты. Но, к счастью, для Коли Хальзева ненадолго, не затянув, не оставив скверного следа.

Кроме огромного мира Волги, игр и развлечений, была у него еще одна радость — школа. И тоже совсем близко от дома — на Хлебной площади. Там-то, в четвертом или пятом классе, и пробудилась в нем тяга к рисованию.

• Как у меня возникло, зародилось желание рисовать, точно объяснить не могу, — рассказывал Николай Иванович, пригласив однажды в мастерскую. — Но хорошо помню, как поразила меня одна картина в учебнике: большой, сильный орел крепко держал в острых когтях маленького, истекающего кровью барашка. То ли мне стало жалко этого несчастного барашка, то ли понравился могучий орел, но я почему-то начал без конца перерисовывать эту картинку, добавляя что-то свое — новую светотень, штрих, линию. И так, видно, похоже, так удачно получалось, что учительница рисования быстро определила меня в изокружок. А после седьмого класса по совету той же учительницы — она была такая милая, красивая женщина, а вот как ее звали, не запомнил, забыл — поехал поступать в Пензенское художественное училище. Один, без провожатых и без лишнего рубля в кармане. Но зато с кучей рисунков — карандашных и акварельных. И меня, не поверите, приняли! На живописное отделение!

• А вы сами-то верили тогда, надеялись? — спросил я Николая Ивановича.

• Как увидел, сколько пришло-приехало желающих — дрогнул. Подумал даже: на вокзал н — ходу домой. Но пересилил себя. Ведь я так хотел стать художником, так мечтал! Да и стыдно было возвращаться ни с чем, тем более таким трусом… А может, мне просто повезло тогда?!

Вот в этом неожиданно вырвавшемся вопросе-восклицании — весь Николай Иванович. С его так, по- моему, н непреодоленным с давних пор сомнением в своем призвании. Не случайно, когда грянула война, заставшая его дома, на каникулах, он не поехал в училище продолжать учебу на третьем курсе. а решил дождаться призыва в армию.

• Каникулы мои, само собой, полетели, — продолжал Николай Иванович. — Тут уж не до отдыха и не до этюдов на лоне природы. До призыва успел быстро выучиться и полгода поработать слесарем в воде. Сначала проводили на фронт брата Ивана, погибшего в разведке. И на второго брата, Василия, сапера, тоже похоронка пришла… Не забыть, как мы провожали Ивана и как меня провожали в феврале 1942 года. Какой плач, какой рев поднимался на перроне, когда эшелоны медленно трогались и набирали ход. Эти картины, да и войну, которую я прошел, помню до мельчайших деталей; до сих пор вижу непоблекшие цвета, слышу незаглохшие с тех пор звуки. Все это не дает покоя, ноет невынутым осколком, а написал войну только один раз.

Да, Николай Иванович посвятил ей, не считая нескольких этюдиков для себя, лишь одну картину. Ту самую, что упомянута мною вначале. Это большое полотно, запечатлевшее сильнейший артиллерийский обстрел укрепленных вражеских позиций перед броском танков и пехоты. Бывший артиллерист, кавалер ордена Славы 111 степени, двух медалей «За отвагу» и медалей «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией», он не стал рисовать стреляющие орудия. Хальзев и здесь не изменил своему художественному пристрастию, создав не столько батальное, сколько пейзажное полотно «Началось!» («Артподготовка»): весь горизонт в огне и густом дыму от сплошных разрывов снарядов. А на первом плане в неглубоком, длинном окопе — те, кто направляет и корректирует огонь. Впереди далеко простирается огромное снежное поле, слабо бликующее и отражающее горящий горизонт.

«Артподготовка» открывала экспозицию выставки и, словно многозначительный эмоционально-смысловой эпиграф, словно тревожное окно памяти, невольно обостряла внимание ко всем представленным здесь многочисленным мирным пейзажам живописца-фронтовика.

Во время очередной встречи с ним в его мастерской я поинтересовался рождением замысла «Артподготовки», надеясь услышать и рассказ о самой войне. И Николай Иванович начал с такого вот «забавного» эпизода:

Впервые на огневой позиции я оказался в расчете 76-миллиметровой пушки. Волновался, конечно, но сильно не дрожал и хвост особенно не поджимал: я с детства был не из робких и пугливых. Вдруг начался обстрел, и я так испугался близкого разрыва крупной мины, что потерял сознание. Проще —- упал в обморок! Сидел пригнувшись на станине своей пушки и провалился во мрак, словно сраженный насмерть.

Когда очнулся и малость приподнялся, услышал: «Какой ты бледный, Николай! Ранен?» Осторожно подвигался, ощупал себя — вроде все пело и крови нигде не видно. Только голова немного отяжелела, и все предстало в каком-то жутковато-тревожном свете. А ведь был веселый июньский день и кругом все было зелено. Прошло быстро: мир обрел привычные краски, а земля — устойчивость. Может, еще и потому так скоро в сознание пришел, что командир приказал сменить позицию и приготовиться к отражению атаки прорвавшейся немецкой мотопехоты…

Вот такой нелепой, как считает Николай Иванович, оказалась его первая встреча с войной под Ворошиловградом. И с тех пор засела в памяти долгим, на всю жизнь, удивлением: как же так — здоровый, рослый, до этого ничего и никого не боявшийся девятнадцатилетний самарский парень-волгарь и — обморок!

Не стану утверждать, тем более что Николай Иванович об этом не говорил, но, узнавая подробности его фронтовой эпопеи (один плен и побег чего стоили), могу предположить, что он до самого конца войны и последнего выстрела мстил врагу еще и за ту свою минутную слабость, воспринятую им как унижение. За тот свой нечаянный испуг, пережитый как оскорбление.

И работая более сорока лет спустя над «Артподготовкой», он тоже не мог не вспомнить тот светлый, вдруг опрокинутый летний день. Хотя, повторяю, он не говорил мне об этом и рассказывал о своем первом и единственном «боевом обмороке» с улыбкой и юмором.

А может быть, мои предположения провоцировала лежащая на столе фотография Николая Ивановича, сделанная весной 45-го, вскоре после салюта Победы, когда улыбки радости и ликования освещали даже самые суровые и горестные лица? Борцовская стать н грудь сержанта-гвардейца, боевые, добытые отвагой и кровью солдатские награды и очень серьезный, с еще не ушедшими гневом и болью взгляд победителя. Конечно, это запечатленное на ходу, без специальной фотоподготовки, мгновение его жизни могло быть нетипичным, случайным. И все-таки думаю, почти убежден, что именно такое выражение лица было у Николая Ивановича, когда он писал свою «Артподготовку». Ибо война пожизненно и неотделимо вошла в тех, кто ее прошел.

лагерь. И все под собачий лай и понукание конвоиров которых было по пять-шесть на каждых сорок человек. Один конвойный обязательно забирался на колымагу с дровами. Видно, для собственного удовольствия и лучшего обзора.

И так было: везем — еле ноги передвигаем, а наш погоняла губную гармошку вытащил, играет и лыбится, сволочь! Не знаю, сколько бы они на мне ездили и когда бы до смерти заездили, если бы не привалила удача — ехать на машине за торфом. Однажды совсем было решил бежать — будь что будет, но не смог: сердце так колотилось, что корзину с торфом чуть до машины доволок. На следующий день приехал большой грузовой фургон, на который набрали нас десять человек — при шофере и четырех охранниках.

Как увидел, что вооружены не автоматами, а винтовками и собак с ними нет, сразу решил: сегодня! Заранее договорился с одним сибиряком вместе бежать и, когда ехали, толкнул его в бок — он понял. Ехали долго, солнце уже метра на два над горизонтом поднялось. Местность болотистая, лесистая и настоящий густой лес всего в каких-нибудь двухстах метрах от нас! Пока несли по первой корзине, условились со своим напарником стартовать по моему сигналу. Во время третьей ходки, когда были ближе, к лесу, подал знак, и мы побежали…

• Что вы тогда чувствовали? — спросил я Николая Ивановича, невольно заволновавшись, представив ту картину.

• Что чувствовал, не могу сейчас точно объяснить. Скорее всего — ничего, кроме безумно колотившегося сердца. Сквозь шум и звон в голове слышал крики и стрельбу. Старался бежать как можно быстрее и нырками, чтоб им труднее в меня было попасть, а казалось, что перебираю ногами на одном месте. Так во сне иногда бывает… У опушки мы в старые окопы попали и по ним дернули, уже не боясь пуль. Нас, видно, только двое охранников преследовали, да и то они скоро погоню прекратили, вероятно, опасаясь, как бы остальные не разбежались у тех двоих. Шофер ведь не в счет — он руль ни на минуту не отпускал.

Шли всю ночь, потом день, потом еще ночь, а потом и времени счет потеряли и уже не чувствовали ни голода, ни холода — ничего. Ушли, думаю, километров на сорок. И все по кромке леса, из которого днем не выходили. Только примерно числа 15 декабря, когда услышали близкую, явно фронтовую канонаду, зашли в полусгоревшую деревушку, залезли в какой-то подвал чем-нибудь поживиться и передохнуть перед последним броском.

Нам повезло — наши в этом районе пошли в прорыв, и утром мы вылезли на свет Божий освобожденными и спасенными. И тут мне опять здорово повезло: после долгого и дотошного расспроса-допроса теми, кому положено, не в Сибирь упекли, а поставили на довольствие и — в строй, в 576-й артполк 167-й стрелковой дивизии.

Месяца три я был на своем законном месте в орудийном расчете. А когда узнали, что я прилично рисую, отозвали в дивизионное топовычислительное отделение, в топографическую разведку. Когда убило командира отделения, меня поставили на его место и на погоны навесили три лычки. С ними я и явился домой…

Домой Николай Иванович вернулся не скоро. Ему пришлось еще много повоевать и многое пережить. После освобождения Киева, ранения ноги и двухмесячной поправки он был направлен в 136-й гвардейский гаубичный артполк. Начал командиром отделения, потом перевели в полковую топографическую разведку начальником вычислительной команды. И так хорошо проявил себя на переднем крае со стереотрубой, что его с фронта в 1943 году направили в Пензу, в артиллерийское училище. В Пензу, где было его художественное училище! Встреча с ним всколыхнула и перевернула все в душе настолько, что желание учиться на офицера снова оборвалось. И опять (такой уж у него рисковый характер) — рапорт с просьбой отправить обратно на фронт. И на сей раз —’удачное, скажем, так, удовлетворение просьбы и направление под Харьков.

Николай Иванович попал тогда в 972-й гаубичный артполк и с ним, будучи начальником вычислительной команды топоразведки, с боями прошел Польшу, Румынию, Венгрию. Два месяца сражался в районе Будапешта и озера Балатон и через горы прорвался в Австрию. А из Австрии — опять в Румынию, где и застала весть о Победе и где еще два года пришлось служить…

Вернувшись домой и написав несколько небольших картин, решил ехать в Пензу заканчивать художественное училище. Хотя это было не просто, пришлось продать своё не лишнее пальто.

Справедливо гордясь боевыми наградами бывшего ученика, к тому же представившего хорошие работы директор училища зачислил Николая Хальзева на третий курс, посчитав перерыв на войну важным аргументом в его пользу. Но проучился он всего полгода. Потому что помощи из дому не было, а подхалтурить, подзаработать на хлеб и картошку негде.

Мне памятен тот голодный 47-й год, помню трудности с побочными заработками, и я хорошо понимаю состояние Николая Ивановича, который не выдержал и сорвался из училища, когда приятель прислал письмо, зазывая на работу в Куйбышевский оперный театр художником-исполнителем. Получил документ, дающий право преподавать в школе рисование и черчение, попрощался невесело и покатил в Куйбышев.

Однако не так-то легко оказалось расписывать огромные, натянутые на полу декорационной мастерской полотнища театральных пейзажей и всевозможных занавесей. Быстро уставала раненая нога, а по-другому — сидя тут работать было просто невозможно. Когда совсем стало невмоготу, написал так называемую творческую картину, представил ее в Товарищество художников и был принят. В мастерских Товарищества, ставшего впоследствии отделением Художественного фонда, было немного полегче и намного денежнее. Да и к цели намного ближе.

Делая копии с картин и портретов, Николай Иванович не переставал писать этюды и картины для себя, наращивая, как он выразился, практикой то, что недобрал в училище. Все чаще выбирался с этюдником на Волгу, в Жигули. Поначалу увлекся графикой, помогавшей живописи. Потом, по его выражению, «творческому процессу живописи окончательно предпочел во многом механическое ремесло графики». Говоря так, он, естественно, имел в виду не создание самого рисунка, а печатание на станке, когда уже не работает чувство, фантазия, когда творческое волнение, уступает место обыкновенным физическим усилиям. Быть может, еще поэтому он часто стал обращаться к двухцветной графике и заметно в этом преуспел. Во всяком случае, кто бы ни приходил ко мне, неизменно останавливал свое внимание на подаренном им прекрасном двухцветном ???? листе «Устье Самары».

Шли годы, графические и живописные картины Николая Ивановича все чаще стали появляться на различных выставках — областных, зональных, в Москве, Болгарии, а сам он был принят в члены Союза художников СССР. Вот, пожалуй, и все…

Да, чуть не забыл! На его персональной выставке картина «Артподготовка» была расположена прямо напротив, через зал, такого же большого полотна «Жигулевские Ворота», повторю, одного из впечатляющих, на мой взгляд, в творчестве художника. Так война и мир фронтовика-живописца сошлись в одном его отчете — итоге многолетней работы.

Разумеется, я спросил его, почему он все-таки лишь один-единственный раз всерьез обратился к войне?

— Скорее всего потому, что война не моя тема, — ответил он по-солдатски кратко.

О его же теме убедительно говорили многочисленные лирические, пейзажные картины, представленные в просторной экспозиции персональной выставки, и те, тоже многие, что не уместились в ней и ждут своего «премьерного часа» в мастерской.

Каталог Арт Мост:

-

Коновалов Юрий

Картина «Поселок Деденево. Станция «Турист»»

-

Трындык Василий

Картина «Без названия #73»

-

Родзин Дмитрий

Картина «Кирилл и Мефодий. Из серии «Московский акын»»

-

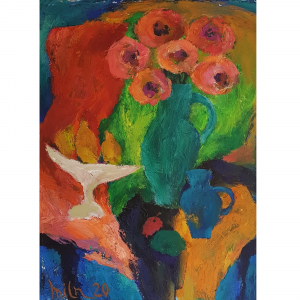

Шкатов Иван

Картина «Натюрморт с красным букетом»

-

Домашников Виктор

Картина ««Покров» в сентябриках»

-

Полозов Родион

Картина «Разговор»

-

Семернин Сева

Картина «Красавица и чудовище»

-

Горюшкин-Сорокопудов Иван

Картина «Дама с вуалью»